Schweden gilt sowohl bei der Liberalisierung des Bahnwesens als auch im Bereich der Digitalisierung als europäischer Vorreiter. Was zunächst modern klingt, führt in der Praxis zu unerwarteten Herausforderungen. Der folgende Bericht zeigt, wie sich diese Entwicklungen auf den schwedischen Bahnverkehr auswirken – und wo die Grenzen von Liberalisierung und Digitalisierung deutlich spürbar werden.

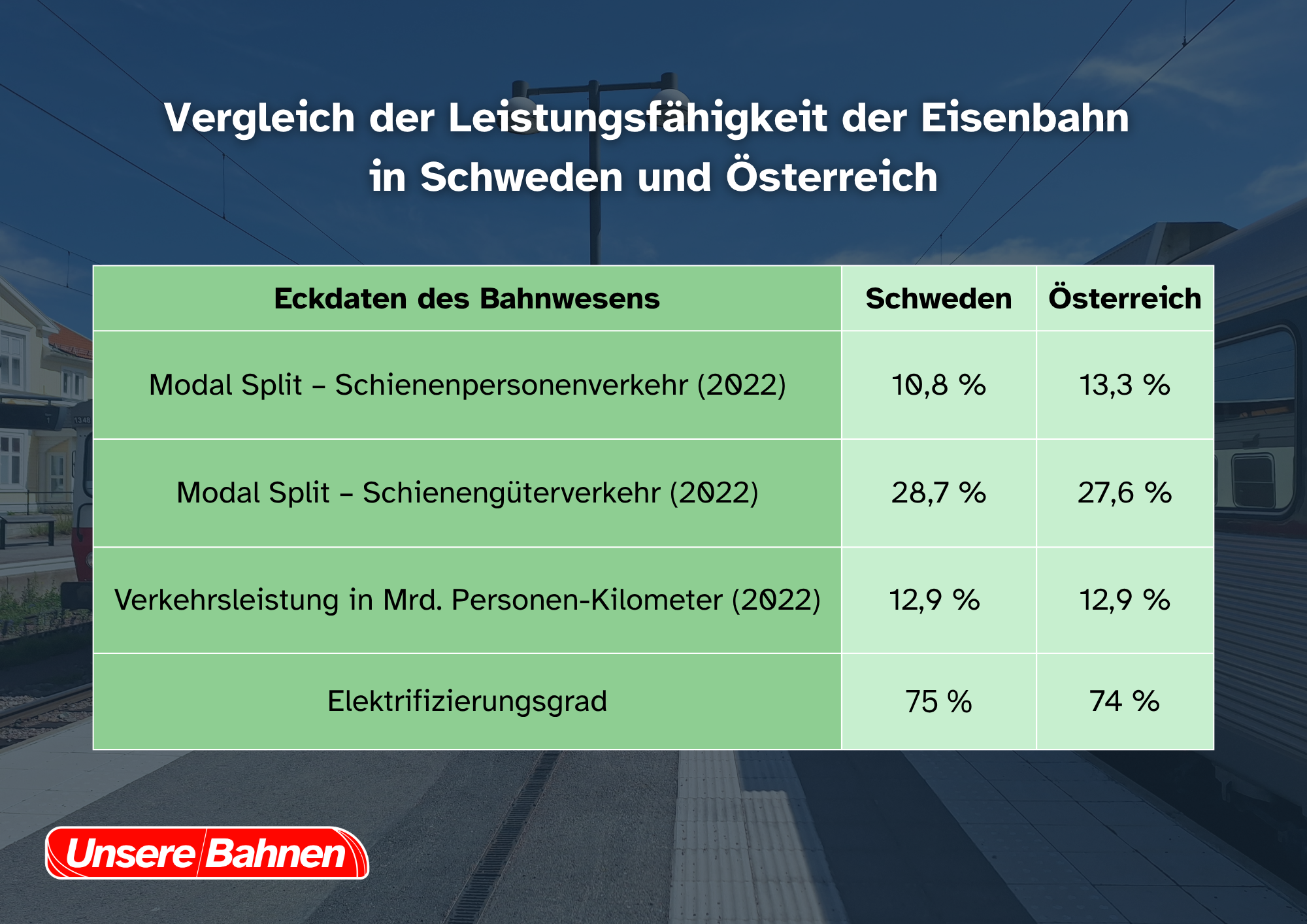

Bereits im Jahr 1988 wurde beschlossen, den Bahnbetrieb und die Infrastruktur bei der staatlichen Eisenbahn SJ (Statens Järnvägar) zu trennen. Damit erhielten auch private Anbieter Zugang zum schwedischen Schienennetz. Schweden wurde so zum Vorreiter, an dem sich später die EU mit ihren Eisenbahnpaketen orientierte. Der Nahverkehr wurde in die Verantwortung von Regionen und Gemeinden übertragen, was in vielen Fällen zu einer Umstellung auf Busverkehr führte. Auch das Schienennetz schrumpfte massiv – von 17.110 Kilometern im Jahr 2002 auf 10.914 Kilometer im Jahr 2022. Die Verwaltung des Schienennetzes wechselte zunächst von der SJ zur Behörde Banverket und ging 2010 an Trafikverket über, wo heute die langfristige Planung der Straßen- und Bahninfrastruktur beheimatet ist. Der schwedische Bahnbetrieb ist mittlerweile vollständig liberalisiert. Die Performance ist mit jener Österreichs allerdings durchaus vergleichbar (siehe Tabelle). War die Liberalisierung also eine Erfolgsgeschichte?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, lohnt sich ein genauerer Blick: Das Bahnnetz ist nach wie vor relativ dicht – die Intervalle hingegen nicht. Fernzüge fahren selten und sind daher stark ausgelastet. Eine Sitzplatzreservierung ist häufig vorgeschrieben. Als Fahrgast muss man jedoch zuvor herausfinden, bei welchem Bahnunternehmen man überhaupt buchen muss. Die schwedischen Züge sind grundsätzlich pünktlich, bestehen aber oft nicht aus der vorhergesehenen Anzahl oder Art von Waggons.

Diesen Sommer kam es jedoch häufig zu Zugausfällen. Zwischen dem 1. Mai und dem 22. Juli verbogen sich die Schienen aufgrund der Hitze fünfundzwanzigmal so stark, dass es zu längeren Verkehrsunterbrechungen kam. Erst kürzlich saßen deshalb rund hundert Fahrgäste für 22 Stunden im nordschwedischen Gällivare fest. Dem Infrastrukturbetreiber Trafikverket wird vorgeworfen, keine vorbeugende Wartung durchzuführen. Kommt es zu akuten Störungen, erfolgen die Arbeiten aus Kostengründen tagsüber und ohne Zeitdruck. Hier rächt es sich, dass die schwedische Bahn kein integriertes Unternehmen mehr ist, in dem Reparatur und Wartung der Infrastruktur auf die Erfordernisse des Personen- und Güterverkehrs abgestimmt werden.

Schweden setzt auf Digitalisierung

Bedingt durch die weitgehende Digitalisierung sind schwedische Bahnhöfe sehr spartanisch ausgestattet. Meist bestehen sie nur aus einem Wartesaal, einer elektronischen Zuganzeige und WC-Anlagen. Gepäckschließfächer gibt es nur selten. Aushänge, Netzpläne oder Informationsschalter sucht man vergeblich. In wenigen Regionen stehen Fahrkartenautomaten für den Nahverkehr zur Verfügung – wobei dieser, wie wir ihn kennen, auf den dichter besiedelten Süden und das Umland der Großstädte beschränkt ist. Im übrigen Land fahren die Züge meist an den Dörfern vorbei und halten nur in den Städten. Eine weitere Kehrseite der Digitalisierung ist, dass es im Falle von Computerausfällen bei der Zugsteuerung oft keine Rückfallebene gibt und der Verkehr dann zum Erliegen kommt.

Wie steht es um die schwedischen Nachtzüge?

Trotz der großen geografischen Ausdehnung des Landes sind Nachtzugverbindungen in Schweden rar. Täglich verkehren Nachtzüge lediglich von Stockholm nach Malmö, nach Duved (jedoch nicht weiter ins norwegische Trondheim) und in den Norden nach Luleå. Eine Verbindung nach Oslo gibt es nicht. An manchen Tagen fahren Nachtzüge auch nach Berlin und zum norwegischen Erzverladehafen Narvik. Doch gerade die Verbindungen in den Norden stehen auf der Kippe: Für die aktuelle Ausschreibung dieser Nachtzugverkehre fand sich kein einziger Interessent. Ein Blick auf die Vorgeschichte: Das Bahnunternehmen „Vy Tåg“ hatte den Betrieb nach einer Ausschreibung im Dezember 2020 übernommen. Als es die Option zur Vertragsverlängerung nicht zog, wurde der Nachtzugverkehr im Sommer 2024 per Direktvergabe an die SJ übertragen. Diese betreibt die Verbindung seither – so scheint es – eher lustlos bis zum geplanten Vertragsende im Dezember 2026.

Was danach geschieht, ist unklar. Die Verkehrsbehörde wurde von der erfolglosen Ausschreibung überrascht – das Management der SJ hingegen nicht. „Wir freuen uns sehr, die Nachtzüge zwischen Stockholm und dem Norden zu betreiben. Es gibt eine große Nachfrage nach Zugreisen, aber die Ausschreibungsbedingungen müssen realistisch sein“, heißt es vonseiten der Staatsbahn. Offenbar sind sie das derzeit nicht.

Sonderfall Inlandsbahn

Während die Hauptstrecke nach Nordschweden von Stockholm über Boden und Kiruna bis zum norwegischen Erzverladehafen Narvik verläuft, zieht sich die Inlandsbahn weiter westlich durchs Land. Sie erstreckt sich über eine Länge von mehr als 1.288 Kilometern – von Kristinehamn im Süden bis nach Gällivare im Norden – und wurde in einem Zeitraum von drei Jahrzehnten zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut.

Bereits seit 1963 verfolgt der schwedische Staat die Politik, „unrentable“ Bahnstrecken stillzulegen. Die Inlandsbahn spielte im Personenverkehr nur noch eine untergeordnete Rolle. Mit dem Fahrplanwechsel 1990/1991 sollte dieser schließlich vollständig auf Busverkehr umgestellt werden, was zu heftigen Protesten der Anrainer:innen führte. In der Folge wurde der Betrieb an die „Inlandsbanan AB“ übergeben, ein Unternehmen im Eigentum der 15 Anliegergemeinden. Die finanzielle Verantwortung für die Infrastruktur verblieb jedoch beim Staat.

Der Personenverkehr auf der Inlandsbahn beschränkt sich auf touristische Fahrten in den Sommermonaten sowie auf einzelne Sonderfahrten zu besonderen Anlässen. Derzeit verkehrt täglich ein Zugpaar zwischen Gällivare und Östersund. Die im Betrieb befindlichen Fiat-Schienenbusse aus dem Jahr 1980 kreuzen einander am frühen Nachmittag in Sorsele. Ein weiterer Zug fährt am Vormittag von Östersund nach Mora und am Nachmittag wieder zurück. Betankt wird mit „100 % förnybara bränslen“ – also vollständig erneuerbarer Energie.

Es gibt Streckentickets und Zeitkarten, auch Interrailtickets werden anerkannt. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten ist eine Platzreservierung erforderlich – auch, damit die Crew weiß, an welchen Haltestellen Fahrgäste zusteigen möchten und daher ein Stopp eingelegt werden soll. Entlang der Strecke gibt es zudem Halte rein touristischer Natur – etwa am Polarkreis, bei den Bahnhofs-Museen in Moskosel und Sorsele sowie für Essenspausen. Die Bahn ließe sich grundsätzlich auch stärker für den Regionalverkehr nutzen – etwa durch die Vermeidung paralleler Angebote. So verkehrt beispielsweise die Regionalbuslinie 46 zeitgleich mit dem Zug zwischen Östersund und Mora – bei ähnlicher Fahrzeit. Auf Teilstrecken findet auch Güterverkehr statt, hauptsächlich in Form von Holztransporten.

Als Fahrgast fällt der Kontrast zwischen dem betagten, teils störungsanfälligen Fuhrpark und dem überraschend guten Zustand der Infrastruktur auf. Für eine Bahnlinie, auf der in zweieinhalb Monaten jährlich lediglich zwei tägliche Personenzüge unterwegs sind, ist die Zahl gesicherter Bahnübergänge – teils beschrankt, teils mit Lichtsignalanlagen – erstaunlich hoch. Die Inlandsbahn bringt Tourismus in abgelegene Regionen und ist als Erlebnisbahn selbst eine Attraktion. Das erklärt wohl auch, warum sich die Anliegergemeinden finanziell am Betrieb beteiligen. Mit einem ähnlichen Ansatz hätte man wohl auch in Österreich so manche Regionalbahn vor der Stilllegung retten können.

Der Blick nach Schweden zeigt: Ohne eine klare staatliche Steuerung, ausreichende finanzielle Mittel und ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Fahrgäste drohen zersplitterte Strukturen, mangelhafte Informationen und ausgedünnte Verbindungen. Gleichzeitig beweisen Projekte wie die Inlandsbahn, dass regionales Engagement, politische Gestaltung und touristischer Mehrwert durchaus neue Perspektiven eröffnen können – wenn man bereit ist, Bahnverkehr nicht nur wirtschaftlich, sondern auch als Teil öffentlicher Daseinsvorsorge zu denken.

Autorenschaft: Heinz Högelsberger, Abteilung Klima, Umwelt und Verkehr AK Wien